Le sexisme est un instrument d’exclusion et d’auto-sabotage des femmes qui anticipent la résistance qu’elles vont rencontrer. Le sexisme sert à prendre le pouvoir ou à le garder.

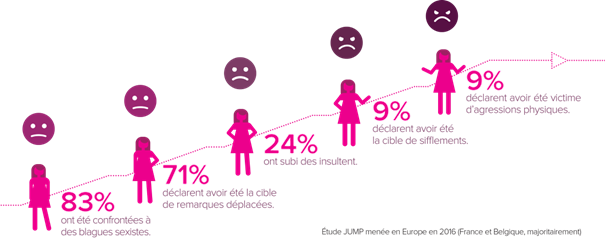

Quand JUMP a sondé en 2015 plus de 2 000 hommes en Europe pour savoir s’ils voulaient vraiment l’égalité au travail[1], 1 sur 4 a admis avoir déjà été l’auteur d’une remarque ou d’un geste non désiré (donc déplacé) à l’encontre d’une femme. Si un homme sur quatre déclare lui-même qu’il se comporte mal, quelle est la réalité vécue par les femmes ? C’est ce que nous avons voulu savoir l’année d’après avec la première enquête sur le sujet en Belgique[2]. Voici ce que plus de 3 000 femmes nous ont répondu :

98% ont déjà dû subir des comportements sexistes dans la rue ou dans les transports en commun et 94% au travail. Une femme sur deux a été agressée physiquement dans la rue ou dans les transports en commun, une femme sur trois dans les lieux publics et 9% au bureau !

Comment expliquer qu’au XXI ème siècle, les hommes maltraitent encore les femmes ?

De la remarque anodine, sous couvert d’humour ou de paternalisme, aux violences psychologiques et physiques les plus graves, ces comportements excluent, marginalisent ou infériorisent les femmes.

Le sexisme dans les entreprises est un frein important à l’égalité professionnelle. 80% des femmes déclarent être confrontées au phénomène du «mansplaining» et «manterrupting» c’est-à-dire que les hommes les interrompent souvent en réunion et leur expliquent certaines choses d’une manière condescendante, créant le sentiment de manque de légitimité des femmes dans la vie professionnelle. Mais les comportements et remarques sexistes au travail ne concernent pas uniquement des sujets professionnels … plus de trois quarts des femmes ont déjà subi des remarques sur leur façon de s’habiller et autant ont reçu des commentaires sur la gestion de leur vie familiale.

Les entreprises peuvent faire tous les efforts du monde en faveur de la mixité[1], si les femmes ne se sentent pas autant écoutées, respectées et valorisées que les hommes, elles seront nombreuses à partir ou à réduire leur niveau d’ambition pour ne pas s’exposer à la violence du management ou à celle qui sévit entre collègues. La diversité sans une culture inclusive apporte de la souffrance à tous ceux et celles qui sont différentes de la norme dominante. Tous les hommes profitent de l’éviction des femmes des postes de décision alors qu’elles représentent 60% des diplômés universitaires en Europe.

[1] Mixité : terme désignant une représentation équilibrée de chaque sexe (entre 40% et 60%)

[1] http://jump.eu.com/studies/ Do Men want equality in the workplace?

[2] http://jump.eu.com/studies/ Where do we stand on sexism?

Le sexisme est un agent infiltré contre l’égalité

Le sexisme est fondé sur des stéréotypes de genre qui catégorisent les femmes et les hommes de façon binaire et leur attribuent un rôle spécifique et des qualités différentes.

Le sexisme érige la supériorité d’un sexe par rapport à l’autre, le masculin comme ayant plus de valeur que le féminin. Il se traduit par des remarques ou des comportements qui infantilisent, discréditent, disqualifient les femmes dans le monde du travail, la politique, la culture ou toute autre sphère en dehors du domestique.

« Être femme, ce n’est pas simplement être sexuée d’une certaine façon, c’est être classée d’une certaine manière dans la société. » Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe.

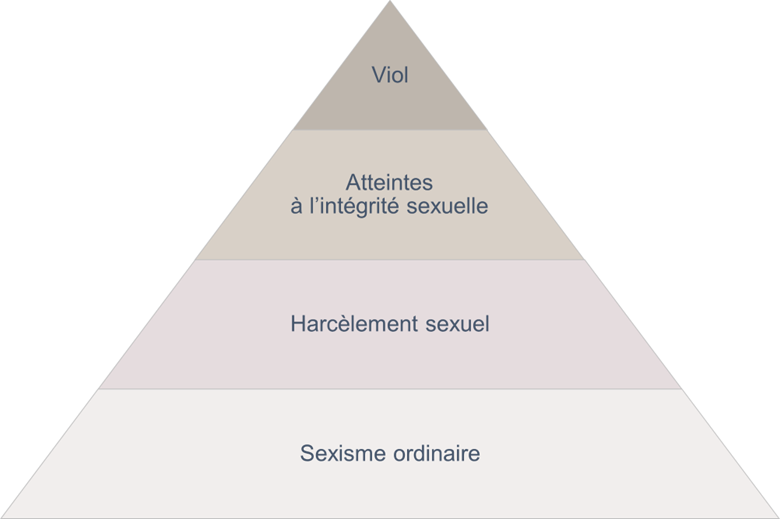

La pyramide du sexisme au travail

Dans le nouveau code pénal belge de 2022, le sexisme ordinaire n’est pas repris comme infraction, les autres niveaux d’intensité des violences le sont (harcèlement sexuel et atteinte à l’intégrité sexuelle). Le viol est considéré comme un crime.

Le sexisme ordinaire n’est pas non plus repris en tant que tel dans la Loi Bien-être au travail du 4 août 1996 contrairement à la France où les agissements sexistes sont identifiés dans le Code du Travail[1] et permettent à l’employeur de sanctionner un.e salarié.e.

Nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

Depuis le 1er juin 2023, pour répondre à l’arrêt de la Cour de Justice Européenne, la Loi Bien Être a été modifiée pour intégrer le harcèlement moral sur base du genre, parce qu’il fait partie des critères de discrimination reconnus. Malheureusement en Belgique, le sexisme n’est jamais repris comme tel dans les textes et est dilué au sein des 19 critères de discrimination. Contrairement à la France qui parle de « violences sexistes et sexuelles » (VSS) ou l’Espagne qui parle de violences machistes, en Belgique on préférera parler de « violences basées sur le genre » même pour les plus graves d’entre elles, ce qui invisibilise les violences systémiques, universelles, continues et massives dont les femmes sont victimes.

L’inégalité systémique entre les femmes et les hommes structure toutes les autres inégalités. Quelle que soit la discrimination identifiée, il n’y a jamais de symétrie entre la façon dont les femmes et les hommes sont affectés. Les inégalités s’articulent avec les inégalités entre les sexes de sorte qu’il n’est pas possible de comprendre et de traiter les unes sans prendre les autres en considération au risque de les aggraver. Les femmes ne sont pas qu’un groupe subordonné parmi d’autres. Elles sont aussi les subordonnées des hommes faisant partie des groupes subordonnés. L’oppression des femmes est l’oppression fondamentale sur laquelle sont bâties toutes les inégalités.

« L’homme le plus opprimé peut opprimer un être qui est sa femme. Elle est le prolétaire du prolétaire même. » Flora Tristan

[1] https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031072447

Le sexisme ordinaire, « l’infiniment petit de la domination »

Le sexisme est l’expression du mépris à l’égard des femmes. En Belgique, le sexisme quotidien au travail est appelé « sexisme ordinaire » alors qu’il est nommé « agissements sexistes » en France. Voilà encore une façon de diminuer l’intensité de la violence que représentent ces comportements insidieux ou injurieux qui créent un environnement hostile aux femmes.

D’ailleurs la Cour d’appel d’Orléans en 2017[1] a consacré le terme « harcèlement d’ambiance » appelé aussi « harcèlement environnemental » pour caractériser un environnement de travail rythmé par des propos récurrents à connotation sexuelle dégradant à l’égard des femmes, sous le couvert de l’humour au sein de la rédaction d’un journal. La Belgique ne serait-elle pas affectée des mêmes maux ? Pourtant rien ne le sanctionne.

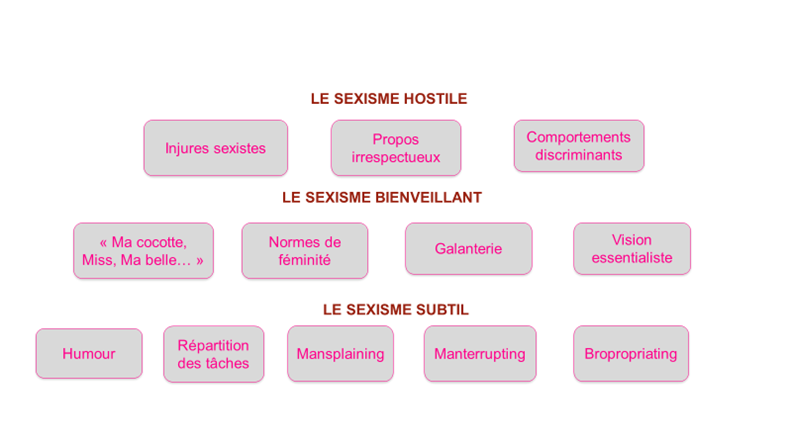

Le Conseil Supérieur de l’Egalité Professionnelle en France définit le sexisme ordinaire au travail « comme l’ensemble des attitudes, propos et comportements fondés sur des stéréotypes de sexe […] qui, bien qu’en apparence anodins ou de faible intensité, ont pour objet ou pour effet, de façon consciente ou inconsciente, de délégitimer les personnes, de les inférioriser, de les déstabiliser de façon insidieuse, voire bienveillante, au travail et d’entraîner une altération de leur santé physique ou mentale. » Le sexisme est difficile à appréhender car il est multiforme et évolutif.

Voici les 3 grandes catégories du sexisme ordinaire :

(référez-vous au guide « Libérez votre entreprise du sexisme »[2] pour avoir des exemples concrets)

[1] https://defenseurdesdroits.fr/a-la-une/2017/02/harcelement-dambiance-la-cour-dappel-dorleans-sanctionne-lenvironnement-de-travail

[2] http://jump.eu.com/resources/sexism/

Depuis la pandémie, on observe une hausse constante des signalements pour discrimination de genre auprès de l’Institut pour l’égalité entre les femmes et les hommes (IEFH). En 2022, il y en a eu plus de 1000 dont un tiers concerne le travail ! Le nombre de signalements pour harcèlement sexuel qui avait fortement augmenté en 2021 (+37%) en particulier sur le lieu de travail se maintient à un niveau similaire. La grossesse et la maternité sont toujours de forts vecteurs de discrimination avec un signalement sur trois pour les faits qui surviennent dans le cadre du travail. En France, l’étude Stop au sexisme (#StOpE[1]), réalisée tous les ans auprès de plus de 90 000 personnes dans 15 grandes entreprises, indique que 7 femmes sur 10 ont entendu des propos dévalorisants liés à leur grossesse ou à leur statut de mère.

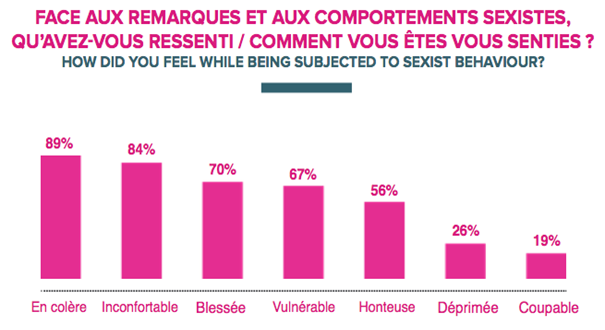

Pour 8 femmes sur 10, les attitudes et décisions sexistes au travail restent présentes quotidiennement au travail, toutes générations confondues ! « Par ailleurs, c’est tout le champ des relations interpersonnelles entre les hommes et les femmes au sein du collectif de travail qui sont pointées. Il semble y avoir aujourd’hui une montée des violences à l’égard des femmes et de leur acceptabilité. A mettre en parallèle avec une étude allemande[2] montrant qu’outre Rhin, un tiers des hommes trouve la violence contre les femmes “acceptable”. »[3]

Malgré cette réalité inacceptable, le rapport indique un « sentiment de gender fatigue dans les organisations ». La complainte de ceux qui disent « on ne peut plus rien dire » devient assourdissante.

[1] https://www.afmd.fr/ceremonie-annuelle-2023-de-linitiative-stope-le-collectif-atteint-199-signataires-engages

[2] https://www.lefigaro.fr/flash-actu/allemagne-un-tiers-des-hommes-juge-acceptable-la-violence-contre-les-femmes-selon-une-etude-20230611

[3] https://www.challenges.fr/femmes/brigitte-gresy-le-sexisme-ordinaire-est-profondement-enkyste-dans-les-consciences_860022

Quand les femmes travaillent, les hommes triomphent

L’impact du sexisme est délétère !

Benoît Dardenne, responsable du service de psychologie sociale de l’Université de Liège, et Marie Sarlet, docteure en psychologie sociale, ont étudié très précisément la mécanique du sexisme dit « bienveillant » et son impact sur le psychisme des femmes en menant des expériences cognitives sous IRM. Leurs conclusions sont frappantes : le sexisme bienveillant amène à l’esprit des femmes des pensées intrusives liées aux doutes concernant leurs propres capacités à pouvoir réussir la tâche. Ces pensées ont pour conséquence de plus faibles performances cognitives. En d’autres termes, il s’agit d’une prophétie autoréalisatrice : plus on met en doutes les compétences des femmes et moins elles performent.

Si l’entreprise ne revoit pas les biais dans ses processus de recrutement et de promotion et ne forme pas régulièrement tous ses managers, elle ne pourra pas atteindre d’une façon pérenne ses objectifs de mixité même si elle se fixe des quotas ambitieux et contraignants. C’est une étude dévoilée par le New York Times[1] qui le démontre. Les quotas auront une efficacité d’environ 10 ans et ensuite les promotions seront à nouveau fortement trustées par les hommes, faisant reculer le nombre de femmes.

Une nouvelle dimension invisible jusque-là vient d’être révélée par le Sénat français : les risques du travail pèsent sur la santé des femmes bien plus que sur celle des hommes ! Le nombre d’accidents explose chez les femmes depuis 20 ans. Elles sont désormais les premières victimes de troubles musculosquelettiques et sont trois fois plus nombreuses à faire état de troubles psychiques liés au travail. Le manque de reconnaissance de la charge physique et mentale du travail des femmes est à l’origine d’impensés féminins dans la conception et la mise en œuvre des politiques de santé au travail. Le rapport[2] dresse un panorama des risques professionnels auxquels les femmes sont exposées, en particulier au niveau de quatre secteurs à prédominance féminine : les métiers du care; les professions du nettoyage; le secteur de la grande distribution; les métiers de représentation tels que les mannequins et hôtesses d’accueil. Il interroge également le rôle assigné aux femmes dans l’emploi et l’impact de leurs conditions de travail sur leur santé.

Contrairement à ce que l’on préfère croire, les écarts de richesse entre les hommes et les femmes s’accroissent. Au-delà de l’écart salarial et du temps partiel pris à 80% par les femmes, le sexisme se glisse dans toutes les procédures formelles de gestion des carrières, s’adossant à un référentiel masculin des compétences et comportements attendus ainsi qu’à une disponibilité et à un engagement déchargé de toute charge familiale.

Quant aux écarts de rémunération liés aux différences de secteurs et de métiers, ils sont la conséquence d’une évaluation injuste des référentiels de compétences quand des qualités dites majoritairement féminines, c’est-à-dire liées au « care », sont sous valorisées car naturalisées. Un nouveau travail de classification des métiers au niveau des branches s’impose.

Un autre axe de travail en faveur de l’égalité professionnelles serait de tendre vers une plus grande mixité des métiers. Avec l’égalité salariale, c’est la dimension la plus compliquée de l’égalité professionnelle. On sait que plus une fonction est dominée numériquement par les femmes, moins elle est valorisée socialement et financièrement. L’histoire va souvent dans le sens de l’arrivée graduelle de femmes dans les métiers comme la médecine, la magistrature, l’enseignement … mais l’histoire de l’informatique est exactement contraire : ce sont les hommes qui se sont emparés du secteur et plutôt que de parvenir à un environnement de travail mixte au bénéfice de chacun·e, les femmes ont littéralement été jetées dehors par des comportements discriminants et sexistes. Ne nous voilons pas la face … ce remplacement a été fait dans la douleur des femmes. Cela fait 20 ans que les entreprises se plaignent de ne pas avoir assez de femmes dans ces métiers. Mais rares sont celles qui ont sérieusement pris en main les violences sexistes dans leurs équipes. Contrairement aux femmes, la construction de l’identité des hommes passe par leur identité professionnelle. Et ils savent (consciemment ou inconsciemment) que plus leur métier aura de femmes, et moins il sera considéré et bien rémunéré. McKinsey a récemment publié un rapport[3] déclarant qu’on pourrait assez « facilement » doubler le nombre de femmes dans les TICs avec des politiques appropriées. Mais à l’intérieur des équipes, la résistance est massive. C’est vrai dans tous les secteurs, qu’ils soient peu ou très qualifiés.

Plutôt que de faire des campagnes pour que les filles aillent dans des métiers où elles ne sont pas les bienvenues, il faudrait surtout renforcer la législation contre le sexisme, protéger les victimes et condamner lourdement les entreprises qui ne protègent pas leurs salarié·es. Mais c’est moins facile et bien plus subversif.

Ce bizutage imposé aux filles commence dès leur choix d’éducation dans les filières massivement masculines. Il vaut mieux les décourager le plus tôt possible … près d’une étudiante sur quatre de l’école Polytechnique en France déclare avoir été victime d’une agression sexuelle depuis le début de sa scolarité dans l’établissement, selon une enquête[4] réalisée par l’école. Rien que pour l’année académique 2022-2023, il y a eu 23 viols ou tentatives de viol et 118 agressions sexuelles.

Laurence Rossignol, ancienne ministre des Droits des femmes, plaide pour des quotas dans les grandes écoles afin de lutter contre les violences sexuelles. « Il y a un lien entre la résistance à la féminisation des lieux de pouvoir et l’usage des violences sexistes et sexuelles comme arme de dissuasion. Le faible nombre de filles qui se présentent à ces concours est assez éloquent ». Effectivement, en l’occurrence, seules 17 % des élèves de Polytechnique sont des femmes.

Ecart salarial, plafond de verre, biais dans tous les processus de recrutement et de carrière, invisibilisation, … pour les quelques femmes qui osent malgré tout vouloir atteindre des postes à responsabilité et qui y arrivent, les difficultés prennent un autre nom : falaise de verre. « C’est ce phénomène qui fait que l’on propose plus facilement des postes de leadership à des femmes quand ils sont à risque, voire quand ils constituent carrément une démonstration programmée d’échec. » « On décourage les femmes d’accéder aux postes à responsabilité au motif que nous serions trop fragiles pour les assumer. Cela se retourne en syndrome du punching ball quand on accède au pouvoir. Tous les coups sont permis pour démonter celles qui ont voulu prouver qu’elles n’étaient pas des poupées de porcelaine. » Marie Donzel, dans son livre « 7 icônes de la pop culture pour comprendre le sexisme ».

Par ailleurs, plus les femmes sont qualifiées et expérimentées, plus l’écart salarial avec les hommes est important. OXFAM a fait le constat[5] que les femmes dirigeantes du SBF120 (les 120 plus grandes entreprises cotées en France) gagnent en moyenne 36% de moins que les hommes qui occupent les responsabilités de même niveau. Même si les femmes représentent 27% des membres des comités exécutifs (contre 16,7% pour le BEL20), le patron de Stellantis (Carlos Tavares) gagne plus chaque année que toutes les femmes dirigeantes des grandes entreprises françaises réunies !

Le pouvoir et la reconnaissance financière qui l’accompagne restent une affaire d’hommes. Les femmes au pouvoir se distinguent parce qu’elles sont l’exception dans une société où la domination masculine est la règle.

[1] « This Is How Everyday Sexism Could Stop You From Getting That Promotion »

https://www.nytimes.com/interactive/2021/10/14/opinion/gender-bias.html

[2] https://www.senat.fr/travaux-parlementaires/office-et-delegations/delegation-aux-droits-des-femmes-et-a-legalite-des-chances/sante-des-femmes-au-travail.html

[3] https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/women-in-tech-the-best-bet-to-solve-europes-talent-shortage

[4] https://www.huffingtonpost.fr/entry/polytechnique-une-etudiante-sur-4-victime-dagression-sexuelle-selon-une-enquete-interne_fr_62556303e4b066ecde0bba60

[5] https://www.oxfamfrance.org/rapports/inegalites-salariales-aux-grandes-entreprises-les-gros-ecarts/

Comment se libérer du sexisme au travail ?

« Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde » disait Albert Camus.

Il faut exprimer clairement le sexisme comme un délit, tout autant que le racisme, dans les textes de lois et en particulier dans le cadre du travail (code pénal social et Loi Bien-être au travail) et rendre ces règles effectives.

Il faut imposer de mesurer les résultats par genre dans toutes les enquêtes d’engagement ou de qualité de vie au travail en osant les questions sensibles pour sortir du déni. N’importe quelle organisation est simplement le reflet de la société. Le sexisme est donc prégnant dans les relations interpersonnelles et dans tous les mécanismes de recrutement et de carrière, en particulier si on ne mesure pas régulièrement son impact sur la place des femmes au travail et sur leur bien-être. Quand la direction délivre un message engagé contre le sexisme et met en place des politiques claires de prévention, protection et sanctions, les risques diminuent de moitié.

- Il faut lier la reconnaissance publique des Services extérieurs de protection (SEPP – CPPT) à leur maîtrise des inégalités structurelles, en particulier le sexisme. Même chose pour la médecine du travail. Ces organismes traitent constamment des problèmes de sexisme comme étant des conflits entre personnes ou des problèmes de santé mentale ! Les formations des conseillers.ères de prévention et des personnes de confiance doivent intégrer au moins une journée sur la question du sexisme.

- Pour que le coût de la dénonciation ne soit jamais supérieur à celui de l’acceptation, il faut imposer une « politique zéro sexisme » dans les règlements de travail.

Contrairement à ce qui est avancé dans le récent rapport du comité d’experts de l’UCLouvain sur les « violences basées sur le genre », la tolérance zéro n’est pas un slogan ! Cet engagement ne dit pas que n’importe quelle blague graveleuse amènera à un licenciement, mais que chaque signalement sera traité dans le cadre d’un processus qui sera clairement identifié et communiqué, assorti d’une grille de sanctions relatives à la gravité de la violence de l’environnement dans lequel il s’est produit, de ses conséquences et des rapports de pouvoir entre les personnes concernées.

- Responsabiliser les employeurs. Les violences sexistes et sexuelles font parties des risques de sécurité au travail. Ils doivent être traités comme tels. Il faut rappeler que les procédures légales au tribunal et disciplinaires en entreprise, sont indépendantes les unes des autres. Qu’il y ait une plainte déposée à la police ou non, l’employeur se doit de diligenter une enquête rapidement pour protéger les victimes et protéger son organisation des risques au niveau de la santé de son personnel et des risques réputationnels pour elle-même. Par ailleurs, la fonction publique devrait être exemplaire dans sa compréhension et dans son traitement des violences « Charité bien ordonnée commence par soi-même ».

- Former, former, former … la direction avant tout mais également le management de proximité, le staff et tou.tes les représentant.es du personnel. Les victimes et les témoins doivent pouvoir repérer et analyser les comportements inacceptables pour avoir les moyens d’agir. Les réseaux de femmes, par exemple, permettent de partager leurs expériences, d’identifier l’inacceptable et de trouver des solutions.

- S’inspirer de la France qui impose aux sociétés de plus de 250 personnes de désigner une personne référente spécifiquement sur le sexisme ainsi qu’une autre parmi les instances représentatives du personnel.

“Culture eats strategy at breakfast”Peter Drucker

Changer de modèle culturel pour permettre aux femmes d’accéder aux responsabilités mais aussi d’exercer le pouvoir à égalité avec les hommes. Le modèle du pouvoir doit changer.

Si nous voulons accroître la performance et la capacité d’innovation de nos entreprises en utilisant tous les talents à leur juste mérite, il faut pouvoir reconnaître que la culture des entreprises n’est jamais neutre et qu’elle reproduit les privilèges qui ont cours dans la société depuis le début de notre civilisation.

Les hommes blancs ne sont pas responsables de la domination qu’ils exercent sur le monde. Leur responsabilité commence quand ils ne veulent pas faire l’effort de la reconnaître et d’adapter leur comportement pour devenir des alliés des femmes et des catégories marginalisées.

C’est à chacun.e d’entre nous de ne plus accepter et de ne plus se taire. Mais c’est avant tout aux hommes à se rebeller face à des comportements virils toxiques. Le silence, c’est de la connivence.

A propos de JUMP

Depuis près de 20 ans, JUMP a pour ambition de créer une société plus équitable et inclusive en travaillant avec les entreprises et les institutions pour atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et une juste représentation des diversités. Nous sommes une équipe militante d’expert.es, sans toutefois être chercheuses.eurs, bien que nous produisons de nombreuses études et guides pratiques qui s’inspirent des essais et recherches existantes ainsi que de notre travail empirique d’accompagnement et de formation de nombreuses entreprises et de la diversité de nos expériences professionnelles.

Nous mettons à disposition de nombreux outils[1] contre le sexisme en entreprise :

– Un guide gratuit « Libérez votre entreprise du sexisme »

– Des affiches gratuites et personnalisables pour sensibiliser le personnel

– Des vidéos qui illustrent les résultats de l’étude JUMP sur le sexisme et des tutoriels pour aiguiser son sens de la répartie

Mais aussi des audits, formations, accompagnement, e-learning, rédaction de code de conduite et de règles contre les discriminations. A la demande des individus ou des entreprises, nous accompagnons aussi les hommes auteurs de sexisme ou de harcèlement sexuel pour les responsabiliser.

[1] http://jump.eu.com/resources/sexism/